Keine Steuerbegünstigung für eine Ausgleichszahlung nach § 24 HVertrG

Entscheidungstext

IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Bundesfinanzgericht hat durch den Senatsvorsitzenden***Ri***, den beisitzenden Richter ***Ri_2*** sowie die fachkundigen Laienrichter ***Ri*** und ***Ri*** in der Beschwerdesache ***Bf1***, ***Bf1-Adr***, über die Beschwerde vom gegen den Bescheid des Finanzamtes Salzburg-Stadt (nunmehr: Finanzamt Österreich) vom betreffend Einkommensteuer 2016 zu Steuernummer ***BF1StNr1*** zu Recht erkannt:

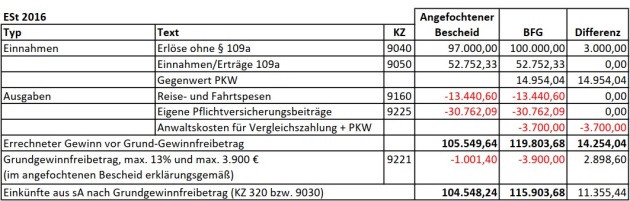

I. Der angefochtene Bescheid wird gemäß § 279 BAO abgeändert. Die Bemessungsgrundlagen und die Höhe der festgesetzten Abgabe sind dem als Beilage angeschlossenen Berechnungsblatt zu entnehmen und bilden einen Bestandteil des Spruches dieses Erkenntnisses.

II. Gegen dieses Erkenntnis ist eine Revision an den Verwaltungsgerichtshof nach Art. 133 Abs. 4 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) nicht zulässig.

Entscheidungsgründe

I. Verfahrensgang

1. Der Beschwerdeführer (in der Folge: Bf.) gab in seiner Einkommensteuererklärung 2016 vom (Formulare E1 und E1a), eingegangen am , an, dass seine betrieblichen Einkünfte aus selbständiger Arbeit im Jahr 2016 (Zeitraum von bis ) 7.548,24 EUR betragen würden. Die Betriebseinnahmen, die in einer Mitteilung gemäß § 109a erfasst sind (KZ 9050), würden 52.752,33 EUR betragen, die Reise- und Fahrtspesen inkl. Kilometergeld und Diäten (KZ 9160, ohne tatsächliche Kfz-Kosten) würden 13.440,60 EUR betragen und die eigenen Pflichtversicherungsbeiträge, Beiträge zu Versorgungs- und Unterstützungseinrichtungen und Beiträge zur Selbstständigenvorsorge (KZ 9225) würden 30.762,09 EUR betragen. Somit würde sich ein Gewinn (vor Gewinnfreibetrag) in der Höhe von 8.549,64 EUR ergeben. Nach Abzug eines Grundgewinnfreibetrages (KZ 9221) iHv 1.001,40 EUR ergebe sich somit ein steuerlicher Gewinn (KZ 9030) iHv 7.548,24 EUR.

Mit der Einkommensteuererklärung 2016 legte der Bf. eine Bestätigung der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft vom vor, wonach der Bf. im Kalenderjahr 2016 Beitragszahlungen iHv 30.762,09 EUR geleistet habe.

2. In einem Nachtrag zur Einkommensteuererklärung vom , bei der belangten Behörde eingegangen am , führte der Bf. (lediglich) unter der Überschrift "NACHTRAG ZU EINKOMMENSTEUER 2016" aus, dass er eine "Abfertigung" iHv 97.000,00 EUR erhalten habe.

3. Mit Einkommensteuerbescheid 2016 vom , zugestellt am , wurde die Einkommensteuer für das Jahr 2016 mit 43.748,00 EUR festgesetzt. Nachdem bisher eine Einkommensteuer iHv 2.750,00 EUR festgesetzt war, ergab sich eine Abgabennachforderung iHv 40.998,00 EUR. Auf Grund der Meldung von AMS-Bezügen (EUR 6.392,10) und Krankengeldern (EUR 1.788,00) erfolgte im Zusammenhang mit den dadurch erhaltenen Bezügen nach der Pensionierung Ende Mai 2016 weiters eine Kontrollrechnung nach § 3 Abs. 2 EStG 1988, die zu einem Ansatz von zusätzlichen Einkünften in der Höhe von EUR 8.180,10 (Summe der angeführten Bezüge aus AMS-Geldern und Krankengeldern) führte.

Die Bescheidbegründung lautete:

"Bei der Ermittlung des Steuersatzes (Progressionsvorbehalt)- siehe Hinweise zur Berechnung- wurden zuerst Ihre steuerpflichtigen Einkünfte auf den Jahresbetrag umgerechnet, Sonderausgaben und andere Einkommensabzüge berücksichtigt und anhand der sich für das umgerechnete Einkommen ergebenden Tarifsteuer ein Durchschnittssteuersatz ermittelt und auf Ihr Einkommen angewendet (Umrechnungsvariante). Danach ist anhand einer Kontrollrechnung festzustellen, ob sich bei Hinzurechnung der Bezüge gemäß § 3 Abs. 2 EStG 1988 gegenüber der Umrechnungsvariante eine niedrigere Steuer ergibt. Da dies in Ihrem Fall zutrifft, wurde der Tarif auf ein Einkommen von 112.536,34 € angewendet. Bei einem Gesamtbetrag der Einkünfte zwischen 36.400 € und 60.000 € vermindert sich das Sonderausgabenviertel gleichmäßig in einem solchen Ausmaß, dass sich ab einem Gesamtbetrag der Einkünfte von 60.000 € ein absetzbarer Betrag in Höhe 60 € ergibt."

4. In der rechtzeitig dagegen eingebrachten Beschwerde vom , eingegangen am , führte der Bf. auszugsweise aus:

"(…) Ich habe 2010 nach dem Verlust meines Angestelltenjobs einen Schlaganfall erlitten. Und im April 2016 einen Herzinfarkt, ausgelöst durch die Zerstörung meiner Existenzgrundlage durch das Unternehmen, für welches ich immer noch arbeitete, aber selbständig. Und jetzt bin ich seit letzter Woche, seit Erhalt Ihres Schreibens krank (…)

Nachdem ich im Mai 2016 aus gesundheitlichen Gründen meine Tätigkeit beenden musste, meine Selbständigkeit beendet. Auf Grund meiner 20jährigen Tätigkeit für das Unternehmen, habe ich eine Abfindung eingefordert.

Im Antwortschreiben der Firma wurde das mit unpassenden Worten abgelehnt. Und damit begann die vorliegende Situation. Ich hätte es akzeptieren können und damit auch alle Folgen in Kauf nehmen, die auch dem Staat Geld gekostet hätte. Aber ich habe trotz meiner angeschlagenen Gesundheit zu kämpfen begonnen und bin mit einem Anwalt gegen die Ablehnung vorgegangen. Wenn ich das nicht getan hätte, gäbe es nichts was an die Finanz gehen würde. Das wäre auch moralisch nicht in Ordnung, da die Behörden nichts dazu beigetragen haben.

Nach langwieriger Auseinandersetzungen mit dem Unternehmen, ist es letztlich gelungen, eine Abfindungsregelung zu treffen. Da ich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr selbständig war, bin ich davon ausgegangen, dass die Abwicklung der Zahlung ordnungsgemäß abgewickelt wird. Erst am Jahresende erfuhr ich, dass ich diese Abfindung selbst erledigen sollte. Das habe ich auch getan und etwas später auch eine Zahlung in der Höhe von 6% geleistet, die der Rechtslage für Abfindungen entspricht. Und mehr kann und konnte ich mir nicht leisten.

Das erkämpfte Geld habe ich nicht dazu verwendet um es mir selbst gut gehen zu lassen oder für teure Anschaffungen, sondern ich habe es dafür verwendet, meinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, die mir durch die erzwungene Selbständigkeit entstanden sind. Zuerst habe ich die Rückstände bei der SVA und bei der Finanzbehörde ausgeglichen, dann die Schulden bei Bank und Kreditkartenunternehmen und jetzt zuletzt die privaten Schulden.

Ich habe im Anschluss an meine REHA versucht, wieder zu arbeiten, aber selbst eine geringfügige Beschäftigung hat dazu geführt, dass sich der Zustand meines Herzens nicht mehr positiv veränderte. Also habe ich es wieder aufgegeben und schlussendlich im Jahr 2017 meinen vorzeitigen Ruhestand angetreten.

Ich habe keinerlei Vermögen oder Immobilien oder Grundbesitz und auch nicht in der Lage diese immense Forderung zu bedienen. Außerdem sehe ich diese Forderung als gegenstandslos an, da es sich eindeutig um eine Abfindung am Ende meines Berufslebens handelt. Ich habe über 40 Jahre meinen Beitrag geleistet, aber jetzt sollte man mir die letzten Jahre gesund bleiben auch zugestehen."

Der Bf. beantragte somit die Anwendung eines ermäßigten Steuersatzes von 6% betreffend die Versteuerung der "Abfindung".

5. In einem Nachtrag zur Beschwerde vom , eingegangen am , führte der Bf. Folgendes aus:

"Sehr geehrte Dame Sehr geehrter Herr

Nachdem ich einen Brief mit der ausführlichen Erklärung zur vorliegenden Situation geschickt habe, bekam ich statt einer Stellungnahme seitens der Finanzbehörde einen vorgefassten Vordruck einer Zahlungsaufforderung UNVERZÜGLICH EUR 34.324,70 zu entrichten. Nach der Devise: FRISS UNTERTAN, ODER STIRB

Zum Zeitpunkt der schwer erkämpften Abfindung war ich nicht mehr selbständig. Also steht mir das gleiche Recht zu wie allen anderen Steuerzahlern, nämlich die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes. Ich verweise auch nochmal auf mein letztes Schreiben und führe als Ergänzung noch an, dass ich keinerlei Arbeitseinkommen habe oder irgendwelche Geldforderungen, eher das Gegenteil. Ich habe seit meinem Arbeitsbeginn in jungen Jahren über Jahrzehnte meine Pflichten als steuerzahlender Staatsbürger immer erfüllt. Um dieser Angelegenheit einer Lösung zuzuführen, ersuche ich um einen persönlichen Gesprächstermin."

6. Mit Mängelbehebungsauftrag vom , zugestellt am , wurde dem Bf. mitgeteilt, dass dessen Beschwerde vom hinsichtlich der Form (§ 85 Abs. 2 BAO) und dem Fehlen von Inhaltserfordernissen (§ 250 ff. BAO) die nachfolgenden Mängel aufweisen würde:

die Bezeichnung des Bescheides, gegen den sie sich richtet,

die Erklärung, in welchen Punkten der Bescheid angefochten wird,

die Erklärung, welche Änderungen beantragt werden sowie eine Begründung.

Die angeführten Mängel seien beim Finanzamt Salzburg-Stadt gemäß § 85 Abs. 2 BAO bis zum zu beheben. Bei Versäumung dieser Frist würde die Beschwerde als zurückgenommen gelten.

7. Mit rechtzeitiger Beantwortung des Mängelbehebungsauftrages vom , eingegangen am , führte der Bf. aus, dass er Beschwerde gegen seinen Steuerbescheid 2016 erhebe, und zwar gegen die festgesetzte Höhe der Einkommensteuer. Er beantrage die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes, der bei Abfindungen angewendet werden würde. Er sei zu Zeitpunkt der Abfindungszahlung nicht mehr selbständig tätig gewesen.

8. Mit Beschwerdevorentscheidung vom , zugestellt am , wurde die Beschwerde vom gegen den Einkommensteuerbescheid 2016 als unbegründet abgewiesen.

9. Die gesondert zugestellte Begründung der Beschwerdevorentscheidung vom , zugestellt am , lautete:

"In Ihrer Beschwerde beantragen Sie, eine als Abfindung bezeichnete Zahlung Ihres Geschäftspartners, die Sie im Rahmen der Beendigung Ihrer Tätigkeit als Versicherungsvertreter erhalten haben, mit einem 6%iger Steuersatz zu versteuern.

Gem. § 67 Abs. 6 EStG 1988 sind sonstige Bezüge, die bei oder nach Beendigung eines Dienstverhältnisses anfallen, wie zB freiwillige Abfertigungen oder Abfindungen, nach Maßgabe der nachgewiesenen Dienstzeit bei ein und demselben Arbeitgeber, mit einem Steuersatz von 6% zu versteuern.

Diese Steuerbegünstigung steht somit ausschließlich Dienstnehmern zu. Sie haben (in der Vergangenheit) keine Dienstnehmereinkünfte, sondern Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit erzielt. Die Abfindungszahlung aus Ihrem Werkvertragsverhältnis stellen somit keine steuerbegünstigten Abfertigung- oder Abfindungszahlungen, sondern nachträgliche Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit dar. Für nachträgliche Einkünfte aus einer Einkunftsart sind grundsätzlich die Regelungen für die ursprüngliche Einkunftsart anzuwenden. Das bedeutet im Ihrem Fall, dass die Abschlusszahlung Ihrer selbständigen Tätigkeit dem "normalen" Einkommensteuertarif unterliegen, ein 6%iger Steuersatz steht somit nicht zu. Die Beschwerde war daher als unbegründet abzuweisen."

10. Mit rechtzeitig am eingebrachtem Vorlageantrag vom beantragte der Bf. die Entscheidung durch das Bundesfinanzgericht, die Durchführung einer mündlichen Verhandlung gem. § 274 Abs. 4 BAO, die Entscheidung durch den gesamten Senat gem. § 272 Abs. 2 Z 1 lit. a BAO und führte ergänzend aus, dass eine Ungleichbehandlung von Nichtselbständigen und Selbständigen vorliege.

11. Mit Eingabe vom , bei der belangten Behörde eingegangen am , gab der Bf. an:

"Wie telefonisch besprochen, bestätige ich hiermit den Eingang der Euro 100.000,- als Abfertigung im Jahr 2016 erhalten zu haben."

Diese Eingabe enthielt eine Kopie eines Kontoauszuges, aus welchem ersichtlich ist, dass der Bf., anders als noch im Zuge der Nachreichung zur Einkommensteuererklärung 2016 angegeben worden war, am eine Zahlung iHv EUR 100.000,00 (und nicht EUR 97.000,00) von der ***Versicherung*** mit der Zahlungsreferenz "Ablöse gem. Vereinbarung vom " erhalten habe.

[...]

12. Die belangte Behörde legte die Beschwerdesache dem Bundesfinanzgericht mit Vorlagebericht vom zur Entscheidung vor und gab dazu folgende Stellungnahem ab:

"Sachverhalt:

Der Beschwerdeführer war als selbständiger Versicherungsvertreter tätig. Auf Grund einer Erkrankung beendetete er die Tätigkeit im Mai 2016. Erst nach Beendigung der Tätigkeit für das Versicherungsinstitut forderte er von diesem eine Abfindungszahlung ein. Nach Einschreiten eines von ihm beauftragten Anwalts wurde im Juli 2016 ein Vergleich geschlossen und eine Abschlusszahlung überwiesen. Für diese Zahlung beantragte der Beschwerdeführer die begünstigte Besteuerung von 6% gem. § 67 Abs. 6 EStG 1988. Das Finanzamt besteuerte diese Zahlung als nachträgliche Einkünfte aus der Tätigkeit als selbständiger Versicherungsvertreter zum Tarif. Dagegen wurde Beschwerde eingebracht.

Beweismittel: Kopie des Kontoauszuges, div. Schreiben des Beschwerdeführers

Stellungnahme:

Da die begünstigte Besteuerung von Abfertigungs- bzw. Abfindungszahlungen gem. § 67 Abs. 6 EStG 1988 nur Dienstnehmern zusteht, wurde die Beschwerde mit Beschwerdevorentscheidung als unbegründet abgewiesen. Auch ein eventueller Hälftesteuersatz wegen Betriebsaufgabe ist nach Ansicht der Behörde nicht anzuwenden, da zum Zeitpunkt der Beendigung der Tätigkeit kein Anspruch, und somit auch keine Forderung bestand, die bei der Betriebsaufgabe zu berücksichtigen gewesen wäre. Es wird darauf hingewiesen, dass der Beschwerdeführer über keinerlei Unterlagen, Schriftverkehr und dergleichen über diesen Vorgang mehr verfügt. Die Behörde beantragt die Abweisung der Beschwerde."

13. Mit Vollmachtsbekanntgabe vom , eingegangen am , gab die Rechtsanwältin ***RA***, ***RA_Adresse***, bekannt, dass der Bf. sie mit seiner rechtsfreundlichen Vertretung beauftragt habe. Die in der Beschwerde und dem Vorlageantrag gestellten Anträge des Bf. wurden aufrechterhalten.

14. Mit Ergänzungsersuchen vom , zugestellt am , wurde der Bf. seitens des Bundesfinanzgerichts zunächst darüber informiert, dass sonstige Bezüge, die bei oder nach Beendigung eines Dienstverhältnisses anfallen, gemäß § 67 Abs. 6 EStG 1988 mit einem Steuersatz von 6% zu versteuern seien. Diese Steuerbegünstigung stehe ausschließlich Dienstnehmern zu.

Der Bf. wurde zur Klärung, ob bzw. in welchem Umfang dem Bf. die Zahlung von EUR 100.000,00 im Juli 2016 als sonstige Bezüge nach Beendigung eines ehemaligen Dienstverhältnisses zugeflossen sind, oder ob es sich um eine (teilweise) Abfindungszahlung aus einer selbständig ausgeübten Tätigkeit handelt, aufgefordert, die mit der ***Versicherung***, ***Versicherung_Adresse***, getroffene Ablösevereinbarung vom samt zugehörigem Schriftverkehr binnen Monatsfrist vorzulegen.

15. Mit Schreiben vom , eingegangen am , führte die rechtsfreundliche Vertretung des Bf. aus, dass es keine schriftliche Ablösevereinbarung und auch keinen dazugehörigen Schriftverkehr gebe. Der Bf. wolle seine Argumente mündlich vortragen und beantrage daher nochmals die Anberaumung einer Verhandlung bzw. eines Erörterungstermins.

16. Mit E-Mail vom übersendete die Vertretung des Bf. ein (nicht unterfertigtes) Dokument betreffend Gewerbeanmeldung mit Wirksamkeit ab und führte aus, dass demnach die Tätigkeit des Bf. lediglich die Vermittlung von Werkverträgen gewesen sei, sodass dieser nicht als Handelsvertreter einzustufen sei. Der Bf. habe leider vor kurzem einen Schlaganfall erlitten, könne derzeit kaum sinnerfassend sprechen und sei voraussichtlich für die nächsten sechs Monate nicht verhandlungsfähig, sodass im Namen des Bf. höflich ersucht werde, die mündliche Verhandlung noch zumindest die nächsten sechs Monate hinauszuschieben. In dieser Zeit werde sie versuchen, mit ***1*** (Mitarbeiterin der belangten Behörde) eine einvernehmliche Lösung, insbesondere im Hinblick auf § 37 EStG (Hälftesteuersatz) zu finden.

Laut der beigefügten, nicht unterfertigten Gewerbeanmeldung betrifft dieses Dokument eine Gewerbeanmeldung des Bf. mit "Wirksamkeit ab " am Standort ***Gewerbe_Adresse***:

"Vermittlung von Werkverträgen zwischen befugten Gewerbetreibenden und Personen, die derartige Leistungen in Anspruch nehmen wollen, beschränkt auf die Namhaftmachung und Zusammenführung der Vertragspartner, unter Ausschluss der Übernahme von Aufträgen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung sowie ausgenommen der den Arbeitsvermittlern, Reisebüros, Transportagenten und Spediteuren und sonstigen reglementierten Gewerben vorbehaltenen Tätigkeiten."

Dieses Dokument ist wie ausgeführt nicht unterschrieben (Unterschriftsfeld ist leer). Als Datum des Dokumentes ist 29.04.2020 angeführt.

17. Das Rechtsmittel langte am bei der belangten Behörde ein. Mit Verfügung des Geschäftsverteilungsausschusses vom wurde die Rechtsache der Gerichtsabteilung ***GA1*** aufgrund einer Verhinderung gem. § 9 BFGG abgenommen und der Gerichtsabteilung ***GA2*** mit neu zugeteilt.

18. Mit E-Mail der rechtsfreundlichen Vertretung des Bf. vom teilte diese dem Bundesfinanzgericht mit, dass der Bf. das Vollmachtsverhältnis zu ihr aufgelöst habe und sich nunmehr selbst vertreten würde. Der Bf. habe ihr zugesichert, dass er sich direkt mit dem Bundesfinanzgericht in Verbindung setzen werde. Ihr liege die Abfindungsvereinbarung oder sonstiger Schriftverkehr des Bf. mit dessen ehemaligen Arbeitgeber nicht vor. Es habe außerdem keine Einigung mit dem Finanzamt stattgefunden. Laut den ihr vorliegenden Informationen sei der Bf. aus gesundheitlichen Gründen nicht imstande an einer mündlichen Verhandlung teilzunehmen.

19. In mehreren E-Mails des Bf. vom führte dieser aus, dass es ihm nicht gut gehe, da er vor einiger Zeit einen Herzinfarkt gehabt habe, im letzten Jahr einen Schlaganfall erlitten habe und auch seit Ende 2022 an Krebs erkrankt sei. Seine Erinnerungen seien manchmal nicht da und er vergesse Wörter. Er habe außerdem aufgrund der steigenden Preise und seiner Kosten für Medikamente und Behandlungen keine finanziellen Reserven mehr. Er habe kein Vermögen mehr, nur noch seine Pension. Er habe Informationen, wonach seine Schulden beim Finanzamt verjährt seien. Außerdem habe er keine Unterlagen nach der 5-Jahres-Frist mehr. Eine mündliche Verhandlung sei nicht möglich.

Der Bf. ersuchte, die Antwort des Bundesfinanzgerichts schriftlich als Briefpost zu schicken, da er weder einen Computer noch einen Laptop habe. Er werde eine Vereinbarung mit dem Finanzamt anstreben. Er halte aber seinen Einspruch aufrecht.

20. Mit Beschluss vom wurde die ***Versicherung***, ***Versicherung_Adresse***, gemäß § 143 BAO aufgetragen, eine Kopie der schriftlichen Vereinbarung mit dem Bf. vom über die Abfindungszahlung in der Höhe von EUR 100.000,00 sowie den bezughabenden Schriftverkehr mit dem Bf. vorzulegen.

21. Mit E-Mail vom wurde der Bf. nach einem unmittelbar davor abgehaltenen Telefonat, in welchem der Bf. seinen schlechten gesundheitlichen Zustand schilderte und angab, dass er keinen Vertreter zur beantragten mündlichen Verhandlung schicken wolle und eine mündliche Verhandlung als nicht sinnvoll erachte, darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit der Zurückziehung des Antrages auf Abhaltung einer mündlichen Verhandlung bestehe.

22. Mit E-Mail des Bf. vom gab der Bf. an, sich bei der Wirtschaftskammer beraten haben zu lassen und eine schriftliche Zusammenfassung übermitteln zu wollen.

23. Mit E-Mail des Bf. vom gab der Bf. bekannt, auf die mündliche Verhandlung zu verzichten, den Antrag auf Entscheidung durch den Senat aufrecht zu erhalten und die angekündigte Stellungnahme hitzebedingt etwas später nachzureichen.

24. Mit E-Mail des Bf. vom gab der Bf. an:

"Ich versuche mit meine Erinnerungen die Situation bestmöglich zu schildern.

Ich wurde 2010 überrascht mit der Kündigung meines Jobs. Es wurde mir mitgeteilt, daß ich weiter den gleichen Job machen könnte, aber nur selbstständig. Nachdem ich trotz Bemühungen keinen anderen Job gefunden habe. speziell wegen meines Alters, musste ich das Angebot annehmen.

Durch die massiven Kosten meiner Arbeit, die ich in ganz Bayern machte, wurde jedes Jahr die Situation finanziell Immer schwieriger. Der Schuldenberg wurde größer und größer, auch beim Finanzamt und Sozialversicherung. Deswegen musste ich versuchen, eine Art Abfertigung zu erkämpfen, sonst hätte ich schon damals Konkurs machen.

Ich habe es dann geschafft und die erste Zahlung Ende 2016 konnte ich einen Teil meiner Schulden bezahlen. Wir haben uns damals vereinbart, auch um meine Ex-Firma nicht zu sehr finanziell zu belasten, die nächsten Teile meiner Abfertigung jährlich zu erhalten.

Ich habe dann die dafür notwendige Zshlung der Steuer bezahlt und wollte danach genauso jährlich die Zahlunge durchführen Ich habe dann mit der nächsten Zahlung weitere Schulden bezahlt ( könnte sich auch von der Situation der Kreditschutzversicheeung belegen lassen"

25. Mit postalisch übermittelter Eingabe vom , beim Bundesfinanzgericht eingelangt am , zog der Bf. den Antrag auf Abhaltung einer mündlichen Verhandlung zurück.

26. Die ***Versicherung*** übermittelte mit der Eingabe vom , eingebracht am , in Beantwortung des Beschlusses vom folgende Dokumente (soweit relevant, werden diese im Folgenden auszugsweise dargestellt):

26.1 Kopie der schriftlichen Vereinbarung vom zwischen der ***Versicherung_Tochterfirma*** und dem Bf.

[...]

26.2 Kündigung Agenturverhältnis vom

[...]

26.3 Schreiben des Bf. an ***Versicherung_Tochterfirma*** vom ("nur 1. Seite vorhanden")

[...]

26.4 Erstes Schreiben Rechtsanwalt an ***Versicherung_Tochterfirma*** vom

[...]

26.5 Schreiben ***Versicherung_Tochterfirma*** an RA vom betreffend Handelsvertreter-Ansprüche

[...]

26.6 Schreiben Rechtsanwalt an ***Versicherung_Tochterfirma*** vom betreffend Handelsvertreter-Ansprüche

[...]

26.7 Schreiben Rechtsanwalt ***Versicherung*** vom mit Angabe eines Restwerts des PKW von EUR 15.000,00

[...]

26.8 E-Mail des Bf. an Herrn ***2*** vom

[...]

26.9. Erster Vergleichsvorschlag vom

[...]

26.10 Schreiben Rechtsanwalt an ***Versicherung_Tochterfirma*** vom

[...]

27. Mit Beschluss vom wurden die obenstehenden, von der Versicherung erhaltenen Dokumente den Parteien des Beschwerdeverfahrens in Kopie übermittelt und jeweils Parteiengehör gewährt. Die belangte Behörde wurde darauf hingewiesen, dass womöglich der in den Dokumenten erwähnte PKW, der laut Vereinbarung kostenfrei an den Bf. übereignet worden sei, bislang noch nicht der steuerlichen Würdigung unterzogen worden sein könnte. Der nicht (mehr) vertretene Beschwerdeführer wurde auf die Möglichkeit der "Verböserung" im Sinne einer höheren Steuerfestsetzung als im angefochtenen Bescheid durch das Bundesfinanzgericht aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse betreffend diesen PKW hingewiesen.

28. Der Bf. gab mit Eingabe vom , eingelangt am , folgende Stellungnahme ab:

[...]

Der Bf. führt somit im Wesentlichen aus, dass er gekündigt worden sei und von da an auf selbständiger Basis arbeiten musste und dieselbe Tätigkeit weiterhin ausgeführt habe. Diese habe daraus bestanden, als Verkaufsleiter Firmen zu vermitteln, welche "unsere" Versicherungen verkauften. Seine Aufgabe sei es gewesen, Unternehmer zu finden, die das Produkt an den Letztverbraucher verkauften. Er habe nicht als Versicherungsagent gearbeitet. Er habe in der Folge versucht, eine Ausgleichszahlung für zwei Jahrzehnte Arbeit für die Firma zu "erkämpfen". Er habe zusammengefasst große Geldprobleme und sei gesundheitlich stark angeschlagen.

29. Mit Beschluss vom wurde der belangten Behörde die relevanten Stellungnahmen des Bf. übermittelt.

30. Am gab die belangte Behörde folgende Stellungnahme ab:

"Laut der Vereinbarung vom wurde dem Bf das bisher von ihm genutzte Poolfahrzeug, konkret ein Nissan Qashqai 1.6 dCi Acenta 2 WD kosten- und lastenfrei unentgeltlich ins Eigentum übertragen. Dieser geldwerte Vorteil wurde im betreffenden Veranlagungszeitraum 2016 nicht in die Einkommensteuererklärung aufgenommen.

Es wird daher beantragt, den gemeinen Wert des Fahrzeugs zum damaligen Zeitpunkt, in Höhe von 25.000,- Euro bei der Ermittlung des Einkommens anzusetzen.

Es wird darauf hingewiesen, dass von der Abgabenbehörde ein Auskunftsersuchen an den ***Versicherung_Tochterfirma*** gestellt wurde, in welchem dieser aufgefordert wird, die Unterlagen zum betreffenden Fahrzeug samt Informationen zum damaligen Zustand (km-Stand, Ausstattung, Erstzulassung) vorzulegen."

31. Mit Beschluss vom wurde dem Bf. die Stellungnahme der belangten Behörde vom zur Stellungnahme übermittelt und der Bf. aufgefordert, dem Bundesfinanzgericht Unterlagen zum übernommenen PKW zukommen zu lassen (km-Stand, Ausstattung, Erstzulassung).

32. Mit Eingabe des Bf. vom , eingelangt am via E-Mail und am via Post, gab dieser an, einige Erklärungen des Beschlusses nicht zu verstehen und auf die Entscheidung des Senates zu warten.

33. Die Eingabe des Beschwerdeführers vom bezüglich PKW lautete auszugsweise wie folgt:

"Ich habe intensiv versucht, noch irgendwelche Unterlagen zu bekommen. Seit es schon länger als fünf Jahre her ist, gibt es keinerlei Unterlagen mehr. Das einzige was wir über die ***PKW-Händler*** organisieren konnten, ist die letzte Service-Rechnung, bevor ich das Auto verkauft habe. Ich es heute nicht mehr, wieviel ich dafür bekommen habe, wie ich den Nissan Quasqai abgegeben habe. Ich habe auch keine Info bekommen, wieviel dieses Auto vor sechs Jahren nach drei Jahren wert hatte. Man kann nur schätzen, dass ein Auto mit über 150.000 km und Baujahr 2014 und leichten Beschädigungen damals 7.000,00 Euro wert war."

Dazu legte der Bf. folgende Beilage vor (Werkstatt-Auftragsbestätigung vom ; km-Stand 151.267, Erstzulassung ***Juli 2014***, Fahrgestellnummer ***FIN***):

[...]

34. Mit Beschluss vom wurden der belangten Behörde ergänzend folgende Dokumente übermittelt:

Beschluss vom (Vorhalt an Beschwerdeführer)

Vorhaltsbeantwortung des Beschwerdeführers vom

E-Mail der Vertreterin des Beschwerdeführers vom

Anhang zu E-Mail der Vertreterin des Beschwerdeführers vom

Beschluss vom (Parteiengehör Beschwerdeführer; ohne Beilage, da bekannt)

Eingabe des Beschwerdeführers vom bezüglich PKW samt Beilagen

35. Die belangte Behörde gab mit Eingabe vom an, dass mit Auskunftsersuchen vom der ***Versicherung_Tochterfirma*** von der Abgabenbehörde aufgefordert worden war, die Unterlagen zum betreffenden Fahrzeug samt Informationen zum damaligen Zustand (km-Stand, Ausstattung, Erstzulassung) vorzulegen. Die Unterlagen seien durch den ***Versicherung_Tochterfirma*** am nachgereicht worden und würden nunmehr dem Bundesfinanzgericht übermittelt:

Auskunftsersuchen gem. § 143 BAO vom betreffend die Übermittlung sämtlicher Unterlagen in Bezug auf die Vereinbarung zwischen dem ***Versicherung_Tochterfirma*** und dem Bf. vom über die unentgeltliche Übertragung des Eigentums am Poolfahrzeug Nissan Qashqai 1.6 dCi Acenta 2 WD hinsichtlich: Kilometerstand zum Zeitpunkt der Übergabe, Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs und Ausstattung

Abmeldebestätigung PKW vom

Angebot des PKW-Händlers an die ***3*** vom für einen Neuwagen des Typs des beschwerdegegenständlichen PKW zu einem Bruttokaufpreis von 24.000,00 (Brutto-Listenpreis inkl. Sonderausstattung [Pearl White Lackierung, Navigationssystem, Rückfahrkamera]: EUR 29.009,00)

Nissan Qashqai PKW-Preisliste, gültig ab

Schreiben des ***Versicherung_Tochterfirma*** an den Bf. vom betreffend die Übersendung des Typenscheins sowie des Kaufvertrages zur kosten- und lastenfreie Übernahme des Poolfahrzeuges Nissan Qashqai zum Leasingauflösungswert von EUR 14.954,04:

[...]

KFZ-Kaufvertrag vom (Kilometerstand: 109.000 km)

KFZ-Kaufvertrag vom (Kilometerstand: 109.000 km) unterschrieben

[...]

Typenschein des PKW

Antwortschreiben des ***Versicherung_Tochterfirma*** vom via E-Mail:

"Bezugnehmend auf das Auskunftsersuchen vom übersenden wir Ihnen die Unterlagen über die unentgeltliche Übertragung des Eigentums des Poolfahrzeuges an Herrn ***Bf1***.Kilometerstand: 109.000 km

Erstzulassung: ***Juli 2014***

Ausstattung: Modell Acenta

Sonderausstattung: Nissan Connect (Navigationssystem, Rückfahrkamera), Lackierung"

36. Die Stellungnahme der belangten Behörde vom betreffend dem Wertansatz des PKW lautete wie folgt:

"Laut der Vereinbarung vom wurde dem Bf das KFZ Nissan Qashqai zum Leasingauflösungswert iHv € 14.954,04 kosten- und lastenfrei übertragen. Der geldwerte Vorteil, welcher dem Bf dadurch zugeflossen ist, wurde im Rahmen seiner Einkommensteuererklärung 2016 nicht berücksichtigt.

Beantragt durch die Abgabenbehörde wird daher der Ansatz des Betrages von € 14.954,04 in der Kennzahl 320 als Betriebseinnahme im Rahmen seiner Einkünfte aus selbständiger Arbeit für das beschwerdegegenständliche Jahr 2016."

37. Dem Beschwerdeführer wurden die Eingaben der belangten Behörde vom samt Beilagen und vom zur Stellungnahme binnen 4 Wochen übermittelt, insbesondere betreffend die Höhe des Wertansatzes betreffend den PKW.

38. Die Stellungnahme des Bf. vom lautete auszugsweise wie folgt:

"Ich konnte mit der Hilfe des GF der ***PKW-Händler*** in Salzburg Unterlagen finden. (…) Ich habe damals nur 9.500 Euro für das Auto bekommen. Mit 146.626 km und einigen Schäden ist das auch logisch. Also ist der angegebene Wert von 14.954,04 ergibt nicht den wahren Wert dieses Autos zum Zeitpunkt wie ich ihn übernommen habe."

Der Stellungnahme vom waren folgende Beilagen beigefügt:

38.1. Ankaufsvereinbarung / Kaufvertrag mit "***PKW-Händler*** (gewerblicher KFZ-Händler) vom

[...]

38.2. Gebrauchtwagen Zielwertschätzung vom in der Höhe von EUR 9.500,00

[...]

38.3. Eurotax Fahrzeugbewertung vom mit einer Höhe von EUR 8.711 (Einkauf) bzw. EUR 10.756 (Verkauf)

[...]

39. Mit Beschluss vom wurde der belangten Behörde die Eingabe des Bf. vom samt Beilagen zur Stellungnahme binnen 3 Wochen übermittelt.

40. Die belangte Behörde gab am folgende Stellungnahme ab:

"Aus dem Brief des Bf. vom und den Beilagen geht hervor, dass für das vom Bf. übernommene Kfz (Nissan Qashqai Acenta 1.6 dCi) von der ***PKW-Händler*** GmbH aufgrund einer Zeitwertschätzung vom bei einem Kilometerstand von 143.626 km ein Einkaufspreis von € 9.500,- angeboten wurde. Eine Eurotax-Fahrzeugbewertung zu diesem Zeitpunkt hat einen Einkaufspreis von € 9.189,- ergeben, wobei darin bereits eine Kilometerkorrektur von € - 4.690 berücksichtigt wurde. Der Verkaufspreis für den Händler lag zu diesem Zeitpunkt bei € 11.346,- (darin wurden ein Abzug von € 5.791,- für die Kilometerleistung berücksichtigt).

Das Kfz wurde (gern. Vereinbarung zwischen dem Bf. und dem ***Versicherung_Tochterfirma*** vom ) mit Kaufvertrag vom , mit einem Kilometerstand von 109.000km und einem Leasingauflösungswert von € 14.954,04, kosten- und lastenfrei unentgeltlich ins Eigentum des Bf. übertragen. Der geldwerte Vorteil ist dem Bf. zu diesem Zeitpunkt zugeflossen, daher hat auch die Bewertung des Kfz zu diesem Zeitpunkt zu erfolgen.

Aufgrund

der zeitlichen Differenz zwischen der Übernahme des Kfz durch den Bf. () und dem knapp ein Jahr späteren Verkauf an einen Unternehmer (),

des zum Verkaufszeitpunkt am deutlich höheren Kilometerstandes (knapp 35.000km mehr)

und auch des Umstandes, dass selbst zum späteren Verkaufszeitpunkt des Kfz der Verkaufspreis It. Eurotax-Fahrzeugbewertung noch mit € 11.346,- bewertet wurde (der geldwerte Vorteil müsste nach Ansicht der Abgabenbehörde mit dem gemeinen Wert bewertet werden. Dieser ist nach 99/16/0249 mit dem Händlerverkaufspreis anzusetzen)

ergeben sich für die Abgabenbehörde keine Gründe, von der Bewertung des geldwerten Zuflusses am mit dem Leasingauflösungswert von € 14.954,04 abzugehen."

41. Mit Beschluss vom , dem Bf. zugestellt am durch Hinterlegung, wurde der Bf. ersucht, binnen drei Wochen ab Zustellung dieses Beschlusses bekanntzugeben, in welcher Höhe ihm (bislang vom Bf. nicht zur Sprache gebrachten, sich aber aus dem Akteninhalt ableitbare mögliche) Betriebsausgaben wie Rechtsanwaltskosten und sonstige Nebenkosten im Zusammenhang mit der Erreichung der Abfindungszahlung von EUR 100.000 entstanden sind und dies belegmäßig (Rechnungen, Zahlungsbelege) nachzuweisen.

42. Mit Eingabe vom , beim Bundesfinanzgericht eingelangt am , ersuchte der Bf. um Fristverlängerung (ohne Nennung einer konkreten Frist).

43. Mit Beschluss vom , dem Bf. laut Rückschein direkt zugestellt am , wurde dem Bf. die genannte Frist bis zum (einlangend) verlängert.

44. Mit Eingabe vom gab der Bf. an, seit Freitag einen "Brief" des BFG zu "erhalten versuche", welcher bislang nicht zugestellt worden sei. Weiters habe der Bf. "endlich" einen Termin bei der Schuldnerberatung am erhalten.

[...]

45. Mit E-Mail vom ersuchte der Bf., ihm "den Brief normal" zu schicken.

46. Mit Beschluss vom wurde die dem Beschwerdeführer mit Beschluss vom eingeräumte Frist (zur Bekanntgabe, in welcher Höhe ihm Betriebsausgaben wie Rechtsanwaltskosten und sonstige Nebenkosten im Zusammenhang mit der Erreichung der Abfindungszahlung von EUR 100.000 entstanden sind und dies belegsmäßig [Rechnungen, Zahlungsbelege] nachzuweisen), bis zum Freitag, (beim Bundesfinanzgericht einlangend) letztmalig verlängert.

47. Mit Eingabe vom legte der Bf. Zahlungsbestätigungen der SVA betreffend die Jahre 2016 und 2017 sowie ein Bestätigungsschreiben der Anwaltskanzlei vom betreffend eine erfolgte Zahlung des Bf. in der Höhe von EUR 3.700,00 vor:

"Ich danke für die Bezahlung des Betrages von € 3.700 und bestätige die getroffene Vereinbarung, wonach damit meine Honorarnote Nr. 186-16/1 vom gegenstandslos ist und sohin sämtliche Kosten bezahlt sind."

[...]

Auf diesem Schreiben, das sonst keine handschriftlichen Vermerke oder Unterschriften aufweist, ist handschriftlich vermerkt (ohne weitere Informationen zur Urheberschaft oder einem Datum des Vermerks): "Anm.: Insgesamt wurden € 5.000,- bezahlt, Rest wurde storniert!"

Der Bf. gibt in der Eingabe vom weiters unter anderem Folgendes an: "Ich kann mich nach ) Jahren nicht mehr erinnern, warum ich damlas nur 5000 Euro bezahlt habe."

[...]

48. Mit E-Mail vom wurde die Eingabe des Bf. vom der belangten Behörde zur Stellungnahme weitergeleitet. Weiters wurde um Antwort dazu ersucht, ob seitens des Finanzamtes Salzburg die vom Bf. erwähnten Unterlagen, welcher dieser vom Finanzamt angefordert habe, vorliegen können und diese dem Gericht gegebenenfalls direkt zu übermitteln.

49. Die belangte Behörde gab im Telefonat vom an, dass seitens des Finanzamtes nur Anwaltskosten in Höhe von EUR 3.700,- anerkannt werden könnten. Weiters führte die belangte Behörde mit E-Mail vom aus:

"Für die Anerkennung der vom Bf. behaupteten Bezahlung von € 5.000,- bedürfe es aus Sicht der Abgabenbehörde weiterer Nachweise vom Bf. Allein aufgrund des handschriftlichen Vermerks, der grundsätzlich im Widerspruch zu dem Schreiben der Rechtsanwaltskanzlei vom , auf dem er sich befindet, steht und dessen Aussteller auch nicht feststellbar ist, erscheint die Bezahlung als nicht nachgewiesen.

Betreffend die Zahlungen von 2016 und 2017, die der Bf. laut seinem Schreiben vom Finanzamt angefordert habe, darf ich festhalten, dass bis dato kein solches Schreiben beim Finanzamt eingelangt ist.

Es kann leider auch nicht nachvollzogen werden, welche Unterlagen über welche Zahlungen genau durch den Bf. vom Finanzamt angefordert werden sollten. Sollte das vom Bf. angekündigte Schreiben bis zum Erkenntnis des BFG über die Beschwerdesache beim Finanzamt einlangen, wird das Gericht selbstverständlich umgehend informiert werden und - sofern möglich - die im Schreiben angeforderten Zahlungsunterlagen übermittelt werden."

50. Mit Eingabe des Bf. vom übermittelte dieser dem Bundesfinanzgericht

ein Schreiben des Bf. an die belangte Behörde vom , mit welchem er um Übermittlung seiner "Zahlungen von 2016 und 2017" ersuchte sowie

einen Ausdruck der Finanzverwaltung bezüglich ihn betreffende Abgabenbuchungen für den Zeitraum - vom .

II. Das Bundesfinanzgericht hat erwogen:

1. Sachverhalt

Die ***Versicherung_Tochterfirma***, ***Versicherung_Tochterfirma_Adresse_neu***, ist eine Tochtergesellschaft der ***Versicherung***, ***Versicherung_Adresse*** und für diese als Versicherungsagent tätig.

Der am ***Geburtsdatum_Bf*** geborene Beschwerdeführer (in der Folge: Bf.) war bei der ***Versicherung_Tochterfirma*** als Versicherungsagent zunächst angestellt und spätestens ab für ebendiese ausschließlich als selbständiger Handelsvertreter (Subagent) nach Handelsvertretergesetz auf Basis des Agenturvertrages vom samt Sideletter Deutschland vom tätig.

Mit Schreiben vom kündigte der Bf. diesen Agenturvertrag zum . Mit Schreiben vom forderte der Bf. von der ***Versicherung_Tochterfirma*** eine "Ausgleichszahlung lt. Gesetz in der Höhe eines Jahresdurchschnitts der Provisionseinnahmen der letzten fünf Jahre in der Höhe von EUR 96.000,00" (Abfindungszahlung nach Handelsvertretergesetz) sowie Schadenersatz gem. § 12 Abs. 1 HVertrG ein. Das Agenturverhältnis des Bf. mit der ***Versicherung_Tochterfirma*** wurde mit beendet.

Am wurde ein Vergleich erzielt und aufgrund dessen am zur Abgeltung "sämtlicher Betreuungs- bzw. Folgeprovisionsansprüche gemäß Handelsvertretergesetz" gegenüber der ***Versicherung_Tochterfirma*** von der ***Versicherung*** eine Abfindung in der Höhe von EUR 100.000,00 an den Bf. geleistet. Diese Abfindungszahlung enthält keine Elemente von Schadenersatz und war im Jahr 2016 mit nachgewiesenen Anwaltskosten von EUR 3.700,00 verbunden.

Ebenfalls aufgrund dieses Vergleiches wurde am von der ***Versicherung_Tochterfirma*** ein KFZ der Marke Nissan Qashqai Acenta 1.6 dCi (***FIN***; Erstzulassung ***Juli 2014***; Kilometerstand zum von 109.000 km) im damaligen Wert von EUR 14.954,04 kosten- und lastenfrei in das Eigentum des Bf. übertragen. Nach einem Reha-Aufenthalt arbeitete der Bf. sodann wieder selbständig auf geringfügiger Basis. Im Jahr 2017 trat der Bf. seinen vorzeitigen Ruhestand an.

Betreffend die Abfindungszahlung beantragte der Beschwerdeführer die begünstigte Besteuerung von 6% gem. § 67 Abs. 6 EStG 1988.

2. Beweiswürdigung

Der festgestellte Sachverhalt ist - soweit entscheidungsrelevant - unstrittig, ergibt sich aus dem Akteninhalt und stützt sich auf die Angaben des Bf. sowie auf die dem Gericht vorgelegten Unterlagen der belangten Behörde, des Bf. und des ***Versicherung_Tochterfirma*** sowie der ***Versicherung***.

Gemäß § 138 Abs. 1 BAO haben Abgabepflichtige in Erfüllung ihrer Offenlegungspflicht (§ 119) den Inhalt ihrer Anbringen zu ergänzen sowie dessen Richtigkeit zu beweisen. Kann ein Beweis im Einzelfall nicht zugemutet werden, so genügt die Glaubhaftmachung.

Beischaffung der entscheidungswesentlichen Dokumente zur Ermittlung der Sachverhaltsgrundlagen

Den Steuerpflichtigen trifft - unbeschadet der amtswegigen Ermittlungspflicht (§ 115 BAO) - die Verpflichtung, am Verfahren mitzuwirken (§§ 119, 138 ff BAO). Wenn Tatsachenfeststellungen nicht getroffen werden können, trifft die Beweislast denjenigen, zu dessen Gunsten die entsprechende Tatsache wirkt: Die Abgabenbehörde hat damit die Beweislast für Tatsachen zu tragen, die den Abgabenanspruch begründen; der Steuerpflichtige für Tatsachen, die Begünstigungen, Steuerermäßigungen u.ä. begründen bzw. die den Abgabenanspruch einschränken oder aufheben oder eine gesetzliche Vermutung widerlegen (vgl. GZ. RV/1687-W/02, unter Hinweis auf Doralt/Ruppe, Grundriss des österreichischen Steuerrechts, II, Tz. 526).

Nachdem es sich bei der begehrten Anwendung des Steuersatzes von 6% im Vergleich zum Tarifsteuersatz um eine Steuerermäßigung handelt, trifft die Beweislast für das Vorliegen der ausnahmsweisen Begünstigung im konkreten Fall den Bf.

Der Bf. war bereits seitens der belangten Behörde mit Ergänzungsersuchen vom aufgefordert worden, die mit der ***Versicherung*** (wie sich herausstellte: konkret mit der ***Versicherung_Tochterfirma***) getroffene Ablösevereinbarung vom samt dem zugehörigen Schriftverkehr binnen Monatsfrist zur Vorlage zu bringen. Dieser Aufforderung kam der Bf. nicht nach, vielmehr behauptete der Bf., dass es keine schriftliche Ablösevereinbarung und auch keinen dazugehörigen Schriftverkehr gebe. Zu einem späteren Zeitpunkt brachte der Bf. vor, dass er aufgrund einer 5-Jahres-Frist zur Aufbewahrung keine Unterlagen mehr dazu habe. Die Aufbewahrungsfrist für Bücher und Aufzeichnungen sowie die dazugehörigen Belege beträgt gem. § 132 Abs. 1 BAO sieben Jahre. Darüber hinaus sind sie noch so lange aufzubewahren, als sie für die Abgabenerhebung betreffende anhängige Verfahren von Bedeutung sind. Diese Fristen laufen für die Bücher und die Aufzeichnungen vom Schluss des Kalenderjahres, für das die Eintragungen in die Bücher oder Aufzeichnungen vorgenommen worden sind, und für die Belege, Geschäftspapiere und sonstigen Unterlagen vom Schluss des Kalenderjahres, auf das sie sich beziehen. Im konkreten Fall erfolgten die Ablösevereinbarung sowie die dazugehörige Zahlung im Juli 2016. Die Aufbewahrungsfrist für die Vereinbarung sowie den dazugehörenden Schriftverkehr würde somit erst mit Ende des Jahres 2023 enden. Aufgrund des vom Bf. selbst veranlassten Rechtsmittelverfahrens, welches seit Februar 2018 anhängig ist, wären derartige Unterlagen wie eine Ablösevereinbarung samt dem dazugehörenden Schriftverkehr vom Bf. so lange aufzubewahren gewesen, als sie in diesem Verfahren für die Abgabenerhebung von Bedeutung sein könnte. Dies ist offenbar nicht erfolgt. Die entsprechenden Unterlagen konnten seitens des Bundesfinanzgerichts und der belangten Behörde allerdings vom Vertragspartner des Bf. bzw. dessen Muttergesellschaft beigeschafft werden und geben Aufschluss über die konkret getroffenen Vereinbarungen.

Hinsichtlich der für die Vergleichserzielung angefallenen Anwaltskosten legte der Beschwerdeführer trotz mehrfacher Gelegenheiten bislang lediglich einen Beleg hinsichtlich der Bezahlung eines Betrages von EUR 3.700,00 vor. Eine darüber hinausgehende Bezahlung, beispielsweise in der Höhe von insgesamt behaupteten EUR 5.000,00 wurde trotz bereits von Anfang an abgeforderten Nachweisen bislang nicht nachgewiesen oder glaubhaft gemacht. Vielmehr geht das Vorbringen über die Behauptungsebene nicht hinaus. Der auf dem Schreiben vom angebrachte handschriftliche Vermerk belegt mangels bekannter Urheberschaft keine entsprechende Zahlung im Sinne einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit, da dieser dem Wortlaut und Sinn des gedruckten restlichen Schreibens widerspricht und daher erhebliche Zweifel bestehen, dass tatsächlich ein anderer, höherer Betrag geleistet worden wäre. Zudem wäre es dem Beschwerdeführer offengestanden, entsprechende, übliche (Bank-)Belege, die dem Gesetz nach auch aufzubewahren gewesen wären, vorzulegen. Zudem entspricht es nicht der Wahrheit, dass von Banken keine Kontoauszüge für länger als sieben Jahre zurückliegende Zeiträume angefordert werden könnten. Dass dies allenfalls nur kostenpflichtig möglich ist, ist in Anbetracht der vom Bf. womöglich nachzuweisenden Zahlungen ein vernachlässigbares Kostenrisiko des Bf. und befreit nicht von der Nachweispflicht. Insbesondere hinsichtlich dieser Anwaltskosten ist schlussendlich ergänzend festzuhalten, dass deren Berücksichtigung erst auf Hinweis des Senatsvorsitzenden und gleichzeitig berichterstattenden Richters aufgrund des Akteninhalts Thema wurde. Der (anfangs noch vertretene) Bf. selbst hatte deren Berücksichtigung zuvor weder beantragt, noch Belege dazu vorgelegt.

Grund der Zahlung von 100.000,00 vom

Der Bf. gibt an, dass diese Zahlung auf einem Abfertigungsanspruches des Bf. als Dienstnehmer beruhe. Die belangte Behörde vertritt den Standpunkt, dass die begünstigte Besteuerung von Abfertigungs- bzw. Abfindungszahlungen gem. § 67 Abs. 6 EStG 1988 nur Dienstnehmern zustehe und der Bf. (zuletzt) kein Dienstnehmer (mehr) gewesen sei.

Tatsächlich gibt es keinen Zusammenhang dieser Zahlung mit einer Abfertigung oder einem Dienstnehmerverhältnis. Dies ergibt sich einerseits aus dem ersten Punkt des Vergleiches, in welchem vorab zwischen dem Bf. und dem ***Versicherung_Tochterfirma*** festgehalten wurde,

"dass nach dem keinerlei Angestelltenverhältnis zwischen dem ***Versicherung_Tochterfirma*** und Herrn ***Bf.*** bestanden hat und dass auch keinerlei gegenseitige Ansprüche aus diesen vergangenen Dienstverhältnissen mehr bestehen."

In Punkt 2 des Vergleiches wurde festgehalten, dass "das Agenturverhältnis zwischen Herrn ***Bf.*** und dem ***Versicherung_Tochterfirma***" "mit beendet" wurde. Auch daraus erhellt, dass zuletzt kein Dienstnehmerverhältnis, sondern ein Agenturvertrag zwischen zwei Unternehmern bestanden hat.

Andererseits ergibt sich das auch aus der Tatsache, dass der Bf. laut den Daten des Abgabeninformationssystems der belangten Behörde letztmalig im Jahr 2009 in einem Dienstnehmerverhältnis zum ***Versicherung_Tochterfirma*** stand, da nach diesem Jahr -anders als bis dahin - keine Lohnzettel nach § 84 Abs. 1 EStG 1988 mehr übermittelt wurden, sondern lediglich Mitteilungen gemäß § 109a EStG 1988.

Der Bf. hat in der Eingabe vom zunächst eine "Abfertigung" von EUR 97.000,00 angegeben. Wie sich aus dem Vergleich vom , dem Zahlungsbeleg und dem weiteren Vorbringen ergab, erfolgte diese Zahlung am allerdings nunmehr unstrittig in einer Höhe von EUR 100.000,00. Im angefochtenen Bescheid war lediglich eine Zahlung von EUR 97.000,00 zugrunde gelegt worden.

Es wird daher in freier Beweiswürdigung davon ausgegangen, dass die mit Vergleich vom vereinbarte streitgegenständliche Zahlung vom in der Höhe von EUR 100.000,00 ausschließlich zur Abgeltung "sämtlicher Betreuungs- bzw. Folgeprovisionsansprüche gemäß Handelsvertretergesetz" durch die ***Versicherung*** für die ***Versicherung_Tochterfirma*** im Zusammenhang mit dessen selbständiger Erwerbstätigkeit als Versicherungsagent an den Bf. geleistet wurde und keine Elemente eines Schadenersatzes enthält.

Gemäß Punkt 8. hatte der Bf. selbst die Kosten seiner anwaltlichen Vertretung zu tragen. Diese betrugen, soweit sie im Jahr 2016 vom Bf. bezahlt wurden, nach Angaben des Bf. EUR 5.000,00, sind allerdings (auch nach mehreren Gelegenheiten und Fristverlängerungen für den Bf. dazu) lediglich im Ausmaß von EUR 3.700,00 belegmäßig nachgewiesen und werden daher in freier Beweiswürdigung in der Höhe von EUR 3.700,00 der Entscheidung zugrunde gelegt.

Feststellungen zu den Jahren 2017, 2018, 2019 und 2020, für welche ebenfalls Zahlungen mit dem Vergleich vom vereinbart wurden und welche womöglich Schadenersatz-Elemente enthalten könnten, waren mangels Entscheidungserheblichkeit (es ist nur das Jahr 2016 beschwerdegegenständlich) nicht zu treffen.

Wert des mit Vertrag vom übertragenen PKW

Ebenfalls aufgrund des Vergleiches wurde am von der ***Versicherung_Tochterfirma*** ein KFZ der Marke Nissan Qashqai Acenta 1.6 dCi (***FIN***; Erstzulassung ***Juli 2014***; Kilometerstand zum von 109.000 km) im Leasingauflösungswert von EUR 14.954,04 kosten- und lastenfrei in das Eigentum des Bf. übertragen.

Im Schreiben des Rechtsanwalts des Bf. vom wird ein "Restwert für das zu übernehmende Dienstauto von ca. EUR 15.000,00" angeführt.

Der Bf. veräußerte diesen PKW wiederum mit Vertrag vom (Unterschrift des Bf. bereits vom , Ankaufsbewertung des PKW vom ) zu einem Kaufpreis von EUR 9.500,00 mit "einigen Schäden" (Angabe des Beschwerdeführers selbst) sowie einem Kilometerstand von 143.626 km (Kilometerstand vom ) an "***PKW-Händler*** (gewerblicher KFZ-Händler).

Wenn der Bf. nun (nach anfänglichem Verschweigen dieser Übertragung des PKW gegenüber der belangten Behörde und dem Bundesfinanzgericht) im Ergebnis vorbringt, der Wert des PKW im Zeitpunkt der Veräußerung im Jahr 2017 sei heranzuziehen, ist dem zu entgegenzuhalten, dass lediglich der Zeitpunkt der Eigentumsübertragung in das Vermögen des Bf. für die Wertberechnung des PKW entscheidend sein kann und nicht ein 1 Jahr später liegender Zeitpunkt, in welchem der PKW einen erheblich höheren Kilometerstand (um ca. 34.600 km) und nach Angaben des Bf. auch mehrere Schäden (siehe dazu auch das Ankaufsgutachten des Käufers) aufwies. Am Rande erwähnt sei, dass das Auto im Zeitpunkt des Verkaufes im Jahr 2017 trotz der genannten zwischenzeitlichen Wertminderungen immerhin noch mit einem Eurotax-Händlerverkaufspreis von EUR 11.346 bewertet wurde. Zu einem Wertansatz zum Zeitpunkt der Übertragung des PKW an den Bf. erstattete der Bf. abgesehen davon, dass man ein solches Auto nur "mit EUR 7.000,00 schätzen" könne, kein weiteres substantiiertes Vorbringen.

Es konnte daher der Wert, der sowohl vom ***Versicherung_Tochterfirma***, als auch vom Rechtsvertreter des Bf. selbst im Zuge des Vergleiches herangezogene Wert von ca. EUR 15.000, genauer: EUR 14.945,04 (unbedenklich festgestellter Leasingauflösungswert), zugrunde gelegt werden.

3. Rechtliche Beurteilung

a. Rechtslage

Gem. § 115 Abs. 1 Bundesabgabenordnung (BAO; in der Fassung BGBl. I Nr. 136/2017) haben die Abgabenbehörden die abgabepflichtigen Fälle zu erforschen und von Amts wegen die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse zu ermitteln die für die Abgabepflicht und die Erhebung der Abgaben wesentlich sind. Diese Verpflichtung wird durch eine erhöhte Mitwirkungspflicht des Abgabepflichtigen, wie beispielsweise bei Auslandssachverhalten, eingeschränkt.

Gem. § 119 Abs. 1 BAO (idF BGBl. Nr. 194/1961) sind die für den Bestand und Umfang einer Abgabepflicht oder für die Erlangung abgabenrechtlicher Begünstigungen bedeutsamen Umstände vom Abgabepflichtigen nach Maßgabe der Abgabenvorschriften offenzulegen. Die Offenlegung muss vollständig und wahrheitsgemäß erfolgen.

Gem. § 132 Abs. 1 BAO (idF BGBl. I Nr. 28/1999) sind Bücher und Aufzeichnungen sowie die zu den Büchern und Aufzeichnungen gehörigen Belege sieben Jahre aufzubewahren; darüber hinaus sind sie noch so lange aufzubewahren, als sie für die Abgabenerhebung betreffende anhängige Verfahren von Bedeutung sind, in denen diejenigen Parteistellung haben, für die auf Grund von Abgabenvorschriften die Bücher und Aufzeichnungen zu führen waren oder für die ohne gesetzliche Verpflichtung Bücher geführt wurden. Soweit Geschäftspapiere und sonstige Unterlagen für die Abgabenerhebung von Bedeutung sind, sollen sie sieben Jahre aufbewahrt werden. Diese Fristen laufen für die Bücher und die Aufzeichnungen vom Schluss des Kalenderjahres, für das die Eintragungen in die Bücher oder Aufzeichnungen vorgenommen worden sind, und für die Belege, Geschäftspapiere und sonstigen Unterlagen vom Schluss des Kalenderjahres, auf das sie sich beziehen; (…).

Gem. § 138 Abs. 1 BAO (idF BGBl. Nr. 194/1961) haben auf Verlangen der Abgabenbehörde die Abgabepflichtigen und die diesen im § 140 gleichgestellten Personen in Erfüllung ihrer Offenlegungspflicht (§ 119) zur Beseitigung von Zweifeln den Inhalt ihrer Anbringen zu erläutern und zu ergänzen sowie dessen Richtigkeit zu beweisen. Kann ihnen ein Beweis nach den Umständen nicht zugemutet werden, so genügt die Glaubhaftmachung.

Gem. § 138 Abs. 2 BAO (idF BGBl. Nr. 194/1961) sind Bücher, Aufzeichnungen, Geschäftspapiere, Schriften und Urkunden auf Verlangen zur Einsicht und Prüfung vorzulegen, soweit sie für den Inhalt der Anbringen von Bedeutung sind.

Gem. § 207 Abs. 2 BAO (idF BGBl. I Nr. 13/2014) beträgt die Verjährungsfrist bei den Verbrauchsteuern, bei den festen Stempelgebühren nach dem II. Abschnitt des Gebührengesetzes 1957, weiters bei den Gebühren gemäß § 17a des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1953 und § 24a des Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1985 drei Jahre, bei allen übrigen Abgaben fünf Jahre.

Gem. § 209a Abs. 1 BAO (idF BGBl. I Nr. 62/2018) steht einer Abgabenfestsetzung, die in einer Beschwerdevorentscheidung oder in einem Erkenntnis zu erfolgen hat, der Eintritt der Verjährung nicht entgegen.

Gem. § 209a Abs. 2 BAO (idF BGBl. I Nr. 62/2018) steht der Abgabenfestsetzung, die unmittelbar oder mittelbar von der Erledigung einer Beschwerde oder eines in Abgabenvorschriften vorgesehenen Antrages (§ 85) abhängt, der Eintritt der Verjährung nicht entgegen, wenn die Beschwerde oder der Antrag vor diesem Zeitpunkt eingebracht wird. Die Verjährung steht der Abgabenfestsetzung auch dann nicht entgegen, wenn eine Aufhebung gemäß § 299 Abs. 1 vor Ablauf der Jahresfrist des § 302 Abs. 1 oder wenn eine Wiederaufnahme des Verfahrens gemäß § 303 Abs. 1 vor Ablauf der Frist des § 304 lit. b beantragt oder durchgeführt wird.

Gem. § 238 Abs. 1 BAO (idF BGBl. I Nr. 14/2013) verjährt das Recht, eine fällige Abgabe einzuheben und zwangsweise einzubringen, binnen fünf Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchem die Abgabe fällig geworden ist, keinesfalls jedoch früher als das Recht zur Festsetzung der Abgabe. § 209a gilt sinngemäß.

Nach § 2 Abs. 3 EStG 1988 (Einkommensteuergesetz 1988; idF BGBl. Nr. 400/1988) unterliegen der Einkommensteuer nur:

1. Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft (§ 21),

2. Einkünfte aus selbständiger Arbeit (§ 22),

3. Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 23),

4. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (§ 25),

5. Einkünfte aus Kapitalvermögen (§ 27),

6. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (§ 28),

7. sonstige Einkünfte im Sinne des § 29.

Gem. § 24 Abs. 1 EStG 1988 (Einkommenststeuergesetz 1988; idF BGBl. I Nr. 112/2012) sind Veräußerungsgewinne Gewinne, die erzielt werden bei

1. der Veräußerung

des ganzen Betriebes

eines Teilbetriebes

eines Anteiles eines Gesellschafters, der als Unternehmer (Mitunternehmer) des Betriebes anzusehen ist

2. der Aufgabe des Betriebes (Teilbetriebes).

Gem. § 24 Abs. 2 EStG 1988 (idF BGBl. I Nr. 112/2012) ist der Veräußerungsgewinn im Sinne des Abs. 1 der Betrag, um den der Veräußerungserlös nach Abzug der Veräußerungskosten den Wert des Betriebsvermögens oder den Wert des Anteils am Betriebsvermögen übersteigt. Dieser Gewinn ist für den Zeitpunkt der Veräußerung oder der Aufgabe nach § 4 Abs. 1 oder § 5 zu ermitteln. Im Falle des Ausscheidens eines Gesellschafters, der als Unternehmer (Mitunternehmer) des Betriebes anzusehen ist, ist als Veräußerungsgewinn jedenfalls der Betrag seines negativen Kapitalkontos zu erfassen, den er nicht auffüllen muss.

Gem. § 24 Abs. 3 EStG 1988 (idF BGBl. I Nr. 112/2012) sind die Veräußerungserlöse anzusetzen, wenn die einzelnen dem Betrieb gewidmeten Wirtschaftsgüter im Rahmen der Aufgabe des Betriebes veräußert werden. Werden die Wirtschaftsgüter nicht veräußert, so ist der gemeine Wert im Zeitpunkt ihrer Überführung ins Privatvermögen anzusetzen. Für Grund und Boden ist § 6 Z 4 anzuwenden. Bei Aufgabe eines Betriebes, an dem mehrere Personen beteiligt waren, ist für jeden einzelnen Beteiligten der gemeine Wert jener Wirtschaftsgüter anzusetzen, die er bei der Auseinandersetzung erhalten hat.

Gem. § 24 Abs. 4 EStG 1988 ist der Veräußerungsgewinn nur insoweit steuerpflichtig, als er bei der Veräußerung (Aufgabe) des ganzen Betriebes den Betrag von 7 300 Euro und bei der Veräußerung (Aufgabe) eines Teilbetriebes oder eines Anteiles am Betriebsvermögen den entsprechenden Teil von 7 300 Euro übersteigt. Der Freibetrag steht nicht zu,

wenn von der Progressionsermäßigung nach § 37 Abs. 2 oder Abs. 3 Gebrauch gemacht wird,

wenn die Veräußerung unter § 37 Abs. 5 fällt oder

wenn die Progressionsermäßigung nach § 37 Abs. 7 ausgeschlossen ist.

Gem. § 32 Abs. 1 Z 1 lit. a und b EStG 1988 (idF BGBl. I Nr. 112/2012) gehören zu den Einkünften im Sinne des § 2 Abs. 3 auch Entschädigungen, die gewährt werden als Ersatz für entgangene oder entgehende Einnahmen einschließlich eines Krankengeldes und vergleichbarer Leistungen oder für die Aufgabe oder Nichtausübung einer Tätigkeit, für die Aufgabe einer Gewinnbeteiligung oder einer Anwartschaft auf eine solche.

Gem. § 37 Abs. 1 TS 1 EStG 1988 (idF BGBl. I Nr. 105/2014) ermäßigt sich der Steuersatz für außerordentliche Einkünfte (Abs. 5) auf die Hälfte des auf das gesamte Einkommen entfallenden Durchschnittssteuersatzes.

Gem. § 37 Abs. 2 EStG 1988 (idF BGBl. I Nr. 105/2014) sind über Antrag nachstehende Einkünfte, beginnend mit dem Veranlagungsjahr, dem der Vorgang zuzurechnen ist, gleichmäßig verteilt auf drei Jahre anzusetzen:

1. Veräußerungsgewinne im Sinne des § 24, wenn seit der Eröffnung oder dem letzten entgeltlichen Erwerbsvorgang sieben Jahre verstrichen sind.

2. Entschädigungen im Sinne des § 32 Abs. 1 Z 1, wenn überdies im Falle der lit. a oder b der Zeitraum, für den die Entschädigungen gewährt werden, mindestens sieben Jahre beträgt.

Gem. § 37 Abs. 5 EStG 1988 (idF BGBl. I Nr. 105/2014) sind außerordentliche Einkünfte Veräußerungs- und Übergangsgewinne, wenn die Betriebsveräußerung oder -aufgabe aus folgenden Gründen erfolgt:

1. Der Steuerpflichtige ist gestorben und es wird dadurch eine Betriebsveräußerung oder Betriebsaufgabe veranlasst.

2. Der Steuerpflichtige ist wegen körperlicher oder geistiger Behinderung in einem Ausmaß erwerbsunfähig, dass er nicht in der Lage ist, seinen Betrieb fortzuführen oder die mit seiner Stellung als Mitunternehmer verbundenen Aufgaben oder Verpflichtungen zu erfüllen. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist auf Grundlage eines vom Steuerpflichtigen beigebrachten medizinischen Gutachtens eines allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen zu beurteilen, es sei denn, es liegt eine medizinische Beurteilung durch den für den Steuerpflichtigen zuständigen Sozialversicherungsträger vor.

3. Der Steuerpflichtige hat das 60. Lebensjahr vollendet und stellt seine Erwerbstätigkeit ein. Eine Erwerbstätigkeit liegt nicht vor, wenn der Gesamtumsatz aus den ausgeübten Tätigkeiten 22.000 Euro und die gesamten Einkünfte aus den ausgeübten Tätigkeiten 730 Euro im Kalenderjahr nicht übersteigen.

Für Veräußerungs- und Übergangsgewinne steht der ermäßigte Steuersatz nur über Antrag und nur dann zu, wenn seit der Eröffnung oder dem letzten entgeltlichen Erwerbsvorgang sieben Jahre verstrichen sind.

Gem. § 37 Abs. 7 EStG 1988 (idF BGBl. I Nr. 105/2014) steht die Progressionsermäßigung nach Abs. 2, Abs. 3 oder Abs. 5 nicht zu, wenn Einkünfte nicht in einem Veranlagungszeitraum anfallen. Für Einkünfte, die zum Teil mit dem festen Steuersatz des § 67 versteuert werden, steht keine Progressionsermäßigung zu.

Gem. § 67 Abs. 3 EStG 1988 (idF BGBl. I Nr. 118/2015) wird die Lohnsteuer von Abfertigungen, deren Höhe sich nach einem von der Dauer des Dienstverhältnisses abhängigen Mehrfachen des laufenden Arbeitslohnes bestimmt, so berechnet, dass die auf den laufenden Arbeitslohn entfallende tarifmäßige Lohnsteuer mit der gleichen Zahl vervielfacht wird, die dem bei der Berechnung des Abfertigungsbetrages angewendeten Mehrfachen entspricht. Ist die Lohnsteuer bei Anwendung des Steuersatzes von 6% niedriger, so erfolgt die Besteuerung der Abfertigungen mit 6%. Unter Abfertigung ist die einmalige Entschädigung durch den Arbeitgeber zu verstehen, die an einen Arbeitnehmer bei Auflösung des Dienstverhältnisses auf Grund

gesetzlicher Vorschriften,

Dienstordnungen von Gebietskörperschaften,

aufsichtsbehördlich genehmigter Dienst(Besoldungs)ordnungen der Körperschaften des öffentlichen Rechts,

eines Kollektivvertrages oder

der für Bedienstete des Österreichischen Gewerkschaftsbundes geltenden Arbeitsordnung

zu leisten ist. Die vorstehenden Bestimmungen sind auf

Bezüge und Entschädigungen im Sinne des § 14 des Bezügegesetzes sowie gleichartige Bezüge und Entschädigungen auf Grund landesgesetzlicher Regelungen,

Bezüge und Entschädigungen im Sinne des § 5 des Verfassungsgerichtshofgesetzes,

Abfertigungen durch die Urlaubs- und Abfertigungskasse auf Grund des Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetzes, BGBl. Nr. 414/1972

anzuwenden. Die Lohnsteuer von Abfertigungen sowie von Kapitalbeträgen (§§ 55 und 67 BMSVG) aus BV-Kassen beträgt 6%. (…)

Gem. § 67 Abs. 6 EStG 1988 (in der Fassung BGBl. I Nr. 118/2015) sind sonstige Bezüge, die bei oder nach Beendigung des Dienstverhältnisses anfallen (wie zum Beispiel freiwillige Abfertigungen und Abfindungen, ausgenommen von BV-Kassen ausbezahlte Abfertigungen und Zahlungen für den Verzicht auf Arbeitsleistung für künftige Lohnzahlungszeiträume), nach Maßgabe folgender Bestimmungen mit dem Steuersatz von 6% zu versteuern:

1. Der Steuersatz von 6% ist auf ein Viertel der laufenden Bezüge der letzten zwölf Monate, höchstens aber auf den Betrag anzuwenden, der dem Neunfachen der monatlichen Höchstbeitragsgrundlage gemäß § 108 ASVG entspricht.

2. Über das Ausmaß der Z 1 hinaus ist bei freiwilligen Abfertigungen der Steuersatz von 6% auf einen Betrag anzuwenden, der von der nachgewiesenen Dienstzeit abhängt (…)

Gem. § 67 Abs. 10 EStG 1988 (in der Fassung BGBl. I Nr. 118/2015) sind sonstige Bezüge, die nicht unter Abs. 1 bis 8 fallen, wie ein laufender Bezug im Zeitpunkt des Zufließens nach dem Lohnsteuertarif des jeweiligen Kalendermonats der Besteuerung zu unterziehen. Diese Bezüge erhöhen nicht das Jahressechstel gemäß Abs. 2.

§ 1 HVertrG 1993 (Handelsvertretergesetz; idF BGBl. I Nr. 103/2006) lautet:

(1) Handelsvertreter ist, wer von einem anderen (im folgenden "Unternehmer" genannt) mit der Vermittlung oder dem Abschluß von Geschäften, ausgenommen über unbewegliche Sachen, in dessen Namen und für dessen Rechnung ständig betraut ist und diese Tätigkeit selbständig und gewerbsmäßig ausübt.

(2) Der Unternehmer kann auch ein Handelsvertreter sein.

(3) Anstelle des Begriffs "selbständiger Handelsvertreter" kann auch der Begriff "Handelsagent" verwendet werden.

Gem. § 24 Abs. 1 HVertrG 1993 (idF BGBl. Nr. 88/1993) gebührt dem Handelsvertreter nach Beendigung des Vertragsverhältnisses ein angemessener Ausgleichsanspruch, wenn und soweit

1. er dem Unternehmer neue Kunden zugeführt oder bereits bestehende Geschäftsverbindungen wesentlich erweitert hat,

2. zu erwarten ist, dass der Unternehmer oder dessen Rechtsnachfolger aus diesen Geschäftsverbindungen auch noch nach Auflösung des Vertragsverhältnisses erhebliche Vorteile ziehen kann, und

3. die Zahlung eines Ausgleichs unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der dem Handelsvertreter aus Geschäften mit den betreffenden Kunden entgehenden Provisionen, der Billigkeit entspricht.

Gem. § 24 Abs. 3 HVertrG 1993 (idF BGBl. Nr. 88/1993) besteht der Anspruch nicht, wenn

1. der Handelsvertreter das Vertragsverhältnis gekündigt oder vorzeitig aufgelöst hat, es sei denn, dass dem Unternehmer zurechenbare Umstände, auch wenn sie keinen wichtigen Grund nach § 22 darstellen, hiezu begründeten Anlass gegeben haben oder dem Handelsvertreter eine Fortsetzung seiner Tätigkeit wegen seines Alters oder wegen Krankheit oder Gebrechen nicht zugemutet werden kann, oder

2. der Unternehmer das Vertragsverhältnis wegen eines schuldhaften, einen wichtigen Grund nach § 22 darstellenden Verhaltens des Handelsvertreters gekündigt oder

3. der Handelsvertreter gemäß einer aus Anlass der Beendigung des Vertragsverhältnisses getroffenen Vereinbarung mit dem Unternehmer, die Rechte und Pflichten, die er nach dem Vertrag hat, einem Dritten überbindet.

Gem. § 24 Abs. 4 HVertrG 1993 (idF BGBl. Nr. 88/1993) beträgt der Ausgleichsanspruch mangels einer für den Handelsvertreter günstigeren Vereinbarung höchstens eine Jahresvergütung, die aus dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre errechnet wird. (…)

Gem. § 26a HVertrG 1993 (idF BGBl. I Nr. 103/2006) finden die Bestimmungen des HVertrG auch auf die Vermittlung und den Abschluss von Versicherungsverträgen durch Versicherungsvertreter (Versicherungsagenten) nach Maßgabe der §§ 26b bis 26d Anwendung.

Gem. § 26c Abs. 1 HVertrG 1993 (idF BGBl. I Nr. 58/2010) gebühren auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses mit dem Unternehmer dem Versicherungsvertreter die vereinbarten Provisionen aus den von ihm vermittelten oder wesentlich erweiterten Versicherungsverträgen (Folgeprovisionen), wenn und soweit der Versicherungsnehmer die geschuldete Prämie weiter zahlt oder weiter hätte zahlen müssen, hätte der Versicherer seine Verpflichtung erfüllt.

Gem. § 26c Abs. 4 HVertrG 1993 (idF BGBl. I Nr. 58/2010) ist der Unternehmer berechtigt, den Anspruch auf Folgeprovision durch eine Abschlagszahlung abzugelten. Bei der Berechnung dieser Abschlagszahlung ist von der durchschnittlichen Restlaufzeit der Verträge auszugehen, wobei das außerordentliche Kündigungsrecht nach § 8 Abs. 3 VersVG und sonstige Auflösungsgründe des Versicherungsvertrags zu berücksichtigen sind.

Gem. § 26d HVertrG 1993 (idF BGBl. I Nr. 103/2006) gebührt dem Versicherungsvertreter, wenn und soweit keine Ansprüche nach § 26c Abs. 1 bestehen, der Ausgleichsanspruch gemäß § 24 mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Zuführung neuer Kunden oder der wesentlichen Erweiterung bestehender Geschäftsverbindungen die Vermittlung neuer Versicherungsverträge oder die wesentliche Erweiterung bestehender Verträge tritt.

b. Zu Spruchpunkt I. (Abweisung)

Zahlung von EUR 100.000,00

Strittig ist, ob die Abfindungszahlung von 100.000,00 als laufende Betriebseinnahme zum Tarif (Standpunkt Finanzamt) oder als gemäß § 67 Abs. 6 EStG 1988 mit einem ermäßigten 6%-Steuersatz begünstigte Abfertigung (Standpunkt Bf.) zu versteuern ist.

Wie sich aus dem festgestellten Sachverhalt ergibt, war der Bf. zuletzt als selbstständiger Versicherungsagent auf Basis eines Agenturvertrages für den ***Versicherung_Tochterfirma*** tätig.

Der Bf. brachte unter Vorlage eines Formulars aus dem Jahr 2020 betreffend eine Gewerbeanmeldung des Bf. mit Wirksamkeit ab vor, dass demnach die Tätigkeit des Bf. lediglich die Vermittlung von Werkverträgen gewesen sei, sodass der Bf. nicht als Handelsvertreter einzustufen sei. Auf dem genannten Formular wurde das anzumeldende Gewerbe wie folgt beschrieben:

"Vermittlung von Werkverträgen zwischen befugten Gewerbetreibenden und Personen, die derartige Leistungen in Anspruch nehmen wollen, beschränkt auf die Namhaftmachung und Zusammenführung der Vertragspartner, unter Ausschluss der Übernahme von Aufträgen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung sowie ausgenommen der den Arbeitsvermittlern, Reisebüros, Transportagenten und Spediteuren und sonstigen reglementierten Gewerben vorbehaltenen Tätigkeiten."

Vorab ist zu bemerken, dass auf dem von der (damaligen) rechtsfreundlichen Vertretung des Bf. übersendeten Gewerbeanmeldungsformular neben der Unterschriftenzeile das Datum aufscheint und dieses Dokument nicht unterfertigt ist.

Nach § 1 HVertrG ist Handelsvertreter, wer von einem anderen (im folgenden "Unternehmer" genannt) mit der Vermittlung oder dem Abschluß von Geschäften, ausgenommen über unbewegliche Sachen, in dessen Namen und für dessen Rechnung ständig betraut ist und diese Tätigkeit selbständig und gewerbsmäßig ausübt.

Wie die Ermittlungen ergeben haben, war der Bf. lediglich bis 2010 unselbständig für die ***Versicherung_Tochterfirma*** als Versicherungsvertreter und ab 2010 für diese auf selbständiger Basis als Versicherungsvertreter tätig. Ob dieser hierbei die Verträge vermittelte oder abschloss, ist in Hinsicht auf das HVertrG unerheblich, da § 26a HVertrG normiert, dass die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes auf die Vermittlung und den Abschluss von Versicherungsverträgen durch Versicherungsvertreter (Versicherungsagenten) nach Maßgabe der §§ 26b bis 26d Anwendung finden.

Gemäß § 26c Abs. 1 HVertrG gebühren auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses mit dem Unternehmer dem Versicherungsvertreter die vereinbarten Provisionen aus den von ihm vermittelten oder wesentlich erweiterten Versicherungsverträgen (Folgeprovisionen), wenn und soweit der Versicherungsnehmer die geschuldete Prämie weiter zahlt oder weiter hätte zahlen müssen, hätte der Versicherer seine Verpflichtung erfüllt.

Gem. § 26d HVertrG gebührt dem Versicherungsvertreter, wenn und soweit keine Ansprüche nach § 26c Abs. 1 bestehen, der Ausgleichsanspruch gemäß § 24 mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Zuführung neuer Kunden oder der wesentlichen Erweiterung bestehender Geschäftsverbindungen die Vermittlung neuer Versicherungsverträge oder die wesentliche Erweiterung bestehender Verträge tritt.

Die letzte unselbständige Tätigkeit als angestellter Versicherungs(sub)agent für den ***Versicherung_Tochterfirma*** fand nach den entsprechenden Dienstgebermeldungen und den Aufzeichnungen der belangten Behörde im Abgabeninformationssystem im Jahr 2009 statt und war - ausgehend von Punkt 1. des Vergleiches vom - jedenfalls spätestens im Jahr 2013 am beendet worden. Ebenso geht aus diesen Punkt des Vergleiches hervor, dass zu diesem Zeitpunkt () "keinerlei gegenseitige Ansprüche aus diesen vergangenen Dienstverhältnissen mehr bestehen".

Aus dem Wortlaut des Vergleiches vom geht zudem klar hervor, dass diese Zahlung ausschließlich eine Ablöse in Abgeltung "für sämtliche Betreuungs- bzw. Folgeprovisionsansprüche gemäß HVertrG" darstellt.

Im Übrigen würde selbst eine bloße Bezeichnung einer Vergleichssumme (oder einer Nachzahlung im Insolvenzverfahren) als "Abfertigung" für die Inanspruchnahme der begünstigten Besteuerung nicht genügen, wenn dies nicht dem wahren wirtschaftlichen Gehalt entspricht (Jakom/Ebner EStG (2025) § 67 Rz 13 mit Verweis auf ; , 97/14/0045).

Gemäß § 26a HVertrG finden die Bestimmungen des HVertrG auch auf die Vermittlung und den Abschluss von Versicherungsverträgen durch Versicherungsvertreter (Versicherungsagenten) nach Maßgabe der §§ 26b bis 26d Anwendung. Die beschwerdegegenständliche Zahlung betrifft somit Ansprüche des Bf. nach § 24 in Verbindung mit § 26c Abs. 1 und § 26d HVertrG.

Der Einwand des Bf., dass dieser kein Handelsvertreter im Sinne des HVertrG gewesen sei, trifft daher nicht zu.

Das Agenturverhältnis des Bf. mit der ***Versicherung_Tochterfirma*** wurde mit beendet. Die Ablösezahlung erfolgte somit in keinem Zusammenhang mit einem Dienstnehmerverhältnis des Bf., sondern ausschließlich auf Basis seiner selbständigen Tätigkeit als Versicherungsagent und war somit den Einkünften aus dieser Tätigkeit als Betriebseinnahme zuzuordnen.

Der Bf. beantragte, seine Abfindungszahlung mit einem Steuersatz von 6% gem. § 67 Abs. 6 EStG zu versteuern.

Sonstige Bezüge, die bei oder nach Beendigung eines Dienstverhältnisses anfallen, wie zB freiwillige Abfertigungen oder Abfindungen sind nach Maßgabe der nachgewiesenen Dienstzeit bei ein und demselben Arbeitgeber grundsätzlich gem. § 67 Abs. 6 EStG mit einem Steuersatz von 6% zu versteuern.

Diese Steuerbegünstigung steht somit ausschließlich Dienstnehmern zu. Der Bf. habe (in der Vergangenheit) keine Dienstnehmereinkünfte, sondern Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit erzielt. Die Abfindungszahlung aus dessen Werkvertragsverhältnis stellen somit keine steuerbegünstigten Abfertigung- oder Abfindungszahlungen, sondern nachträgliche Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit dar. Für nachträgliche Einkünfte aus einer Einkunftsart sind daher ausschließlich die Regelungen für die ursprüngliche Einkunftsart anzuwenden.

Im konkreten Fall war der Bf. zuerst nichtselbständig und dann selbständig als Versicherungsvertreter bei derselben Arbeitgeberin tätig. Nach erstmaliger Beendigung seiner beruflichen Tätigkeit im Mai 2016 erhielt er von dieser eine Abfindungszahlung.

Der VwGH führte in seiner Entscheidung 90/14/0184 vom aus, dass zu den sonstigen Bezügen auch Stockablösen gehören, durch die Folgeprovisionsansprüche aus der Betreuung des Eigenstockes eines nichtselbständig tätigen Versicherungsvertreters in Form einer Einmalzahlung abgegolten werden (Hinweis: Quantschnigg/Schuch, Einkommensteuerhandbuch, Textziffer 8 zu § 67). Diese Stockablösen sind keine Zahlungen für die Ablöse eines "good will" des nichtselbständigen Versicherungsvertreters, sondern stellen die in einem Jahr erfolgte Ablöse des Anspruches auf künftige Zahlungen aus dem Titel der Folgeprovisionen als Abgeltung für vergangene Dienstleistungen und damit eine Entlohnung für eine Tätigkeit dar, die sich über mehrere Jahre erstreckte ().

Laut Knechtl in Wiesner/Grabner/Knechtl/Wanke, EStG § 67 Rz 13 (Stand , rdb.at) handelt es sich bei einer Stockablöse nicht um Abfertigungen bzw Abfindungen iSd § 67 Abs. 3 oder Abs. 6 EStG. Die Stockablöse ist als sonstiger Bezug gem. § 67 Abs. 1 und 2 EStG zu versteuern, wenn sie neben laufenden Bezügen gewährt wird. Fließt die Stockablöse nicht mehr neben laufenden Bezügen zu, ist eine Versteuerung nach § 67 Abs. 10 EStG vorzunehmen. Gem. § 67 Abs. 10 EStG sind sonstige Bezüge, die nicht unter Abs. 1 bis 8 fallen, wie ein laufender Bezug im Zeitpunkt des Zufließens nach dem Lohnsteuertarif des jeweiligen Kalendermonats der Besteuerung zu unterziehen (; , 90/14/0184). Selbst bei Annahme, dass die Abfindungszahlung eine Abfindung für die nichtselbständige Tätigkeit darstellt, wäre diese daher dennoch gemäß § 67 Abs. 10 EStG wie ein laufender Bezug im Zeitpunkt des Zufließens nach dem Lohnsteuertarif des jeweiligen Kalendermonats zu besteuern.

Für eine begünstigte Besteuerung nach § 67 Abs. 6 EStG 1988, die diesbezüglich zudem eine Dienstnehmereigenschaft des Bf. voraussetzen würde, was wie ausgeführt schon nicht der Fall ist, bleibt somit auch aus weiteren Gründen im Ergebnis kein Raum.

Eine Diskriminierung von Selbständigen, wie der Bf. vermeint, kann darin nicht erblickt werden, zumal Selbständigen bereits andere steuerliche Begünstigungen wie (ggf. auch investitionsbedingter) Gewinnfreibetrag, Verlustausgleich sowie diverse Mehrjahresverteilungen im Falle der Beendigung einer Tätigkeit etc. im Falle der Erfüllung der jeweiligen Voraussetzungen zustehen und dies im zulässigen Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers liegt.

Wie sich aus dem Vergleich weiters ergibt, hatte der Bf. die Kosten seiner anwaltlichen Vertretung im Zusammenhang mit diesem Vergleich (laut Schreiben des Rechtsanwalts des Bf. vom in der Höhe von EUR 14.904,90 zzgl. USt) selbst zu tragen, sodass diese als damit in unmittelbarem Zusammenhang stehende Betriebsausgaben grundsätzlich abzugsfähig sind. Die entsprechenden Vertretungskosten, die im Jahr 2016 seitens des Bf. nachweislich verausgabt wurden, betrugen EUR 3.700,00. Nicht die gesamten Vertretungskosten wurden zur Erreichung der im Jahr 2016 zugeflossenen Summe aufgewendet, sondern es wurden dadurch auch Zahlungen, die erst in den Folgejahren geflossen sind, erreicht. Da diese jedoch ebenso fraglos im Zusammenhang mit derselben Einkunftsquelle angefallen sind, sind diese Zahlungen aufgrund des Abflussprinzips, soweit sie 2016 bezahlt wurden, zur Gänze im Jahr 2016 abzugsfähig.

Besteuerung der Abfindungszahlung mit dem Hälftesteuersatz gem. § 37 Abs. 5 EStG 1988?

Bereits mit wurde ausgesprochen, dass der Ausgleichsanspruch (Anspruch auf Abfindungszahlung) in erster Linie künftig entgehende Provisionen des Handelsvertreters abgelten will. Auf dieses Erkenntnis wurde auch in hingewiesen zur Untermauerung der Ansicht, wonach der Ausgleichsanspruch gem. § 24 HVertrG 1993 eben nicht als Entgelt für die Übertragung eines Kundenstocks des Handelsvertreters anzusehen ist. Durch die Tatsache, dass eben kein Kundenstock oder ein anderes Wirtschaftsgut übertragen wird, stellt die Abfindungszahlung auch kein Entgelt für die Veräußerung eines Wirtschaftsgutes anlässlich einer Betriebsaufgabe dar (; , 2010/15/0207; , Ra 2015/15/0015). Die Ausgleichszahlung nach § 24 HVvertrG 1993 wird nicht für die Aufgabe eines Betriebes, sondern infolge Auflösung des Vertragsverhältnisses gezahlt (). Das Entstehen des Ausgleichsanspruches iSd § 24 HVertrG 1993 ist erst die Folge der Beendigung des Vertragsverhältnisses. Zahlungen, die im Aufgabezeitpunkt noch nicht als Forderungen bestehen, zählen nicht zum Übergangsgewinn. Ist der Tatbestand der das Entstehen einer Forderung auslöst, erst dann verwirklicht, wenn der Betrieb veräußert oder aufgegeben wird, hat die Forderung zum Stichtag der Übergangsgewinnermittlung noch nicht bestanden ( mit Verweis auf ; mit Verweis auf ; , 94/14/0053).

Das BFG erkannte in seiner Entscheidung RV/6100537/2013 vom , dass eine begünstigte Besteuerung der Betriebsaufgabe an die Aufdeckung stiller Reserven anknüpft. Gerade diese wesentliche Voraussetzung ist bei einer Ausgleichszahlung iSd § 24 HVertrG 1993 nicht gegeben.

Demgemäß entschied der VwGH bereits in ständiger Rechtsprechung, dass der Erlös aus dem Ausgleichsanspruch im Sinne des § 24 HVertrG 1993 nicht dem Veräußerungs- bzw. Aufgabegewinn, sondern der laufenden Tätigkeit zuzurechnen ist, weil er nicht für die Übertragung eines Wirtschaftsgutes (Kundenstock) geleistet wird und somit nicht unter die steuerliche Begünstigung fällt ( mit Verweis auf ; , 94/14/0053; mit Verweis auf ; , 96/15/0140; , 97/13/0195; , 2006/15/0297; , 2010/15/0207; BFH , IV R 168/81; mit Verweis auf ; , RV/3100533/2017; , RV/6100537/2013; , RV/3100009/2013; , RV/3100675/2012). Derartige gebührende Entschädigungen des Versicherungsvertreters zählen auch dann nicht zum begünstigten Aufgabegewinn, wenn sie mit der gleichzeitigen gänzlichen Einstellung der Tätigkeit zusammenfallen (; , 88/13/0042; , Ra 2015/15/0015).

Eine weitere notwendige Voraussetzung zur Anwendung des § 37 EStG 1988 ist eine Mindestdauer der selbständigen Tätigkeit von sieben Jahren. Der Bf. war laut eigenen Angaben ab dem Jahr 2010 bis Mai 2016 selbständig als Versicherungsvertreter tätig bevor er die Ablösezahlung erhielt. Dies entspricht einer maximalen Dauer der selbständigen Tätigkeit von sechs Jahren und fünf Monaten. § 37 Abs. 2 EStG 1988 fordert aber für die gleichmäßige Verteilung der Veräußerungsgewinne iSd. § 24 EStG 1988 bzw. der Entschädigung iSd. § 32 Abs. 1 Z 1 EStG 1988 auf drei Jahre einen Mindestzeitraum der selbständigen Tätigkeit von sieben Jahren. Daher ist im konkreten Fall schon aus diesem Grund die Möglichkeit der gleichmäßigen Verteilung auf drei Jahre gemäß § 37 Abs. 2 EStG 1988 ausgeschlossen.

Genauso verhält es sich bei § 37 Abs. 5 EStG 1988. Auch hier wird für die vom Bf. geforderte Anwendung des ermäßigten Steuersatzes eine Mindestdauer der selbständigen Tätigkeit von sieben Jahren seit der Eröffnung oder dem letzten entgeltlichen Erwerbsvorgang vorausgesetzt. Da der Bf. - wie oben ausgeführt - vor Einstellung seiner Tätigkeit im Mai 2016 nur maximal sechs Jahre und fünf Monate selbständig tätig war, scheitert auch die Anwendung des Hälftesteuersatzes bereits am Vorliegen der gesetzlichen Mindestdauer der selbständigen Tätigkeit.

Es ist somit der belangten Behörde insoweit zu folgen, als dass die erhaltene Abfindungszahlung des Bf. keine gem. § 37 Abs. 5 EStG 1988 steuerbegünstigte Abfertigung- oder Abfindungszahlung darstellt, sondern als nachträgliche Einkünfte aus der ehemals laufenden selbständigen Tätigkeit des Bf. zu werten sind. Nach den obigen Ausführungen ist der Erlös aus dieser Zahlung auch steuerlich entsprechend der ursprünglichen Einkunftsart zu behandeln.

Gewinnerhöhender Ansatz des mit Vertrag vom unentgeltlich überlassenen KFZ Nissan Qashqai Acenta 1.6 dCi (***FIN***) mit EUR 14.954,04